Segue abaixo a tradução de trechos selecionados do livro.

Crescimento econômico

Falar sobre energia e economia é uma tautologia: toda atividade econômica é fundamentalmente nada mais do que a conversão de um tipo de energia para outro, e dinheiro é apenas uma proxy* conveniente (e, muitas vezes, pouco representativa) para avaliar os fluxos de energia. Não surpreendentemente, Frederick Soddy, um físico Nobeliano que aborda a disciplina a partir dessa perspectiva, argumentou que “o fluxo de energia deveria ser a principal preocupação da economia” (Soddy 1933, 56). Ao mesmo tempo, o fluxo de energia é uma medida pobre da atividade intelectual: a educação certamente incorpora uma grande quantidade de energia despendida em suas infraestruturas e funcionários, mas ideias brilhantes (que de forma alguma estão diretamente relacionadas à intensidade da escolaridade) não exigem grandes aumentos da taxa metabólica do cérebro.

* Proxy pode ser traduzido como uma medida aproximada ou algo que serve para representar alguma outra coisa. (Nota do Tradutor)

Esse fato óbvio explica muito do recente desacoplamento do crescimento do PIB da demanda geral por energia: atribuímos valores monetários muito mais altos aos empreendimentos não físicos que agora constituem a maior parte do produto econômico. De qualquer forma, a energia tem sido uma preocupação marginal nos estudos econômicos modernos; apenas os economistas ecológicos a viram como seu foco principal (Ayres, Ayres e Warr 2003; Stern 2010). E a preocupação pública com a energia e com a economia tem se concentrado desproporcionalmente nos preços em geral e, em particular, nos preços do petróleo bruto, a commodity mais importante do mundo.

No Ocidente, foram as duas rodadas de aumentos do preço do petróleo da OPEP*, durante a década de 1970 – tanto a fonte dos excessos de consumo do Oriente Médio quanto uma ameaça à estabilidade da região –, que se tornaram objeto particular de crítica, culpada por deslocamentos econômicos e turbulência social. Mas o aumento de preços da OPEP teve um efeito salutar (e há muito esperado) na eficiência com que os países importadores de petróleo da OPEP consumiam combustíveis refinados. Em 1973, após quatro décadas de lenta deterioração, o consumo específico médio de combustível dos novos carros de passeio americanos era maior do que no início da década de 1930, 17,7 L/100 km versus 14,8 L/100 km, ou, no uso americano, 13,4 mpg versus 16 mpg (Smil 2006) — um exemplo raro de uma conversão de energia moderna se tornando menos eficiente.

* Organização dos Países Exportadores de Petróleo. (Nota do Tradutor)

Os preços mais altos do petróleo forçaram a reversão e, entre 1973 e 1987, a demanda média de combustível de carros novos no mercado norte-americano foi reduzida pela metade quando o padrão CAFE (Corporate Automobile Fuel Efficiency) caiu para 8,6 L/100 km (27,5 mpg). Infelizmente, a queda pós-1985 nos preços do petróleo primeiro parou e depois até reverteu (com mais SUVs e picapes) esse progresso de eficiência, e o retorno à racionalidade veio apenas em 2005. O aumento de preços da OPEP teve um efeito benéfico para a economia global, pois reduziu significativamente sua intensidade média de petróleo (quantidade de petróleo usada por unidade do PIB). As usinas elétricas pararam de queimar combustíveis líquidos; as siderúrgicas substituíram as injeções de óleo combustível nos altos-fornos por carvão em pó; motores a jato tornaram-se mais eficientes; e muitos processos industriais foram convertidos em gás natural. Os resultados têm sido bastante impressionantes. Em 1985, a economia dos EUA precisava de 37% menos petróleo para produzir um dólar de PIB do que em 1970; no ano 2000 sua intensidade petrolífera era 53% menor; e em 2014 exigia 62% menos petróleo bruto para criar um dólar de PIB do que em 1970 (Smil 2015c).

E (um fato curiosamente negligenciado) os governos ocidentais vêm ganhando mais dinheiro com o petróleo do que a OPEP. Em 2014, os impostos nos países do G7 representaram cerca de 47% do preço do litro de petróleo, contra cerca de 39% destinados aos produtores, com as respetivas quotas nacionais a 60/30 no Reino Unido, 52/34 na Alemanha, e 15/61 nos Estados Unidos (OPEP 2015). Além disso, para garantir um abastecimento seguro, muitos governos (incluindo os de economias de mercado) se envolveram em uma grande regulamentação do setor, enquanto os governos de muitos países produtores de petróleo têm comprado apoio político com pesados subsídios aos preços da energia (GSI 2015). Os subsídios sauditas representaram mais de 20% de todos os gastos do governo em 2010, e os subsídios ao carvão da China resultaram em preços fixados até mesmo abaixo do custo de produção.

O crescimento – suas origens, taxa e persistência – tem sido a principal preocupação das pesquisas econômicas modernas (Kuznets 1971; Rostow 1971; Barro 1997; Galor 2005) e, portanto, as ligações entre o consumo de energia e o aumento do produto bruto (seja o produto interno bruto, PIB, para economias individuais, ou PMB, produto mundial bruto, para estudar as tendências globais) receberam muita atenção (Stern 2004, 2010; Fórum Econômico Mundial 2012; Ayres 2014). As economias pré-industriais tradicionais eram em grande parte estacionárias ou conseguiam crescer alguns por cento por década, e o consumo médio de energia per capita avançava a um ritmo ainda mais lento: não faltam testemunhos das primeiras décadas do século XIX mostrando que as condições de vida de alguns grupos empobrecidos não eram muito diferentes daquelas que haviam prevalecido até dois, três ou quatro séculos antes.

Em contraste, as economias movidas a combustíveis fósseis têm visto taxas de crescimento sem precedentes, embora modificadas pela natureza cíclica da expansão econômica (van Duijn 1983; ECRI 2015) e interrompidas por grandes conflitos internos ou internacionais. As sociedades industrializadas do século XIX viram suas economias crescerem de 20 a 60% em uma década. Essas taxas de crescimento implicam que a produção da economia britânica em 1900 foi quase dez vezes maior do que em 1800. O PIB da América dobrou em apenas 20 anos, entre 1880 e 1900. A produção japonesa durante a era Meiji (1868-1912) aumentou 2,5 vezes. O crescimento econômico durante a primeira metade do século XX foi afetado por duas guerras mundiais e pela grande crise econômica da década de 1930, mas nunca houve um período de crescimento tão rápido e generalizado de produção e de prosperidade como entre 1950 e 1973.

O declínio constante pré-1970 nos preços reais do petróleo bruto foi um ingrediente crítico dessa expansão sem precedentes. O PIB per capita americano, já o mais alto do mundo, aumentou 60%. A taxa da Alemanha Ocidental mais do que triplicou, e a taxa japonesa mais do que sextuplicou. Vários países pobres e populosos da Ásia e da América Latina também entraram em uma fase de crescimento econômico vigoroso. A primeira rodada de aumentos do preço do petróleo da OPEP (1973-1974) interrompeu temporariamente esse crescimento. A segunda rodada de aumentos do preço do petróleo, em 1979, foi causada pela derrubada da monarquia iraniana e a ascensão dos aiatolás fundamentalistas ao poder. A desaceleração econômica global do início da década de 1980 foi acompanhada por inflação recorde e alto desemprego, mas durante a década de 1990 os preços baixos do petróleo estabilizados apoiaram outro período de crescimento, que terminou apenas em 2008 com a pior recessão mundial pós-Segunda Guerra Mundial, seguida por uma recuperação fraca.

Ayres, Ayres e Warr (2003) identificaram o preço declinante do trabalho útil como sendo o motor do crescimento da economia norte-americana durante o século XX. Define-se trabalho útil como o produto da exergia (o trabalho máximo possível em um processo ideal de conversão de energia) e da eficiência na conversão. Normalizando os dados históricos da produção econômica (com os valores do PIB expressos em valores constantes e corrigidos pela inflação e com os produtos nacionais usados para calcular o PMB dados em termos de paridade de poder de compra, em vez de usar as taxas de câmbio oficiais), uma impressionante correlação de longo-prazo entre crescimento econômico e uso de energia emerge, tanto em nível global quanto nacional.

Entre 1900 e 2000, o uso de toda a energia primária (depois de subtrair as perdas de processamento e os usos não combustíveis de combustíveis fósseis) aumentou quase oito vezes, de 44 para 382 EJ, e o PMB aumentou mais de 18 vezes, de cerca de US$ 2 trilhões para quase US$ 37 trilhões em verbas constantes de 1990 (Smil 2010a; Maddison Project 2013), o que implica uma elasticidade inferior a 0,5. Altas correlações das duas variáveis podem ser encontradas para um único país ao longo do tempo, mas as elasticidades diferem: durante o século XX, o PIB japonês aumentou 52 vezes e o uso total de energia aumentou 50 vezes (uma elasticidade muito próxima de 1,0), enquanto os múltiplos para os Estados Unidos foram, respectivamente, quase 10 vezes e 25 vezes (uma elasticidade de menos de 0,4), e para a China quase 13 vezes e 20 vezes (uma elasticidade de 0,6).

A proximidade esperada da ligação entre as duas variáveis é ainda confirmada por correlações muito altas (>0,9) entre as médias do PIB per capita e a oferta de energia quando o conjunto inclui todos os países do mundo. Esta é claramente uma das correlações extraordinariamente altas no domínio normalmente indisciplinado dos assuntos socioeconômicos, mas o efeito enfraquece consideravelmente quando examinamos grupos mais homogêneos de países: tornar-se rico requer um aumento substancial no uso de energia, mas o aumento do consumo relativo de energia entre sociedades afluentes varia muito – seja ele medido por medidas por unidade de PIB ou per capita – o que produz correlações muito baixas.

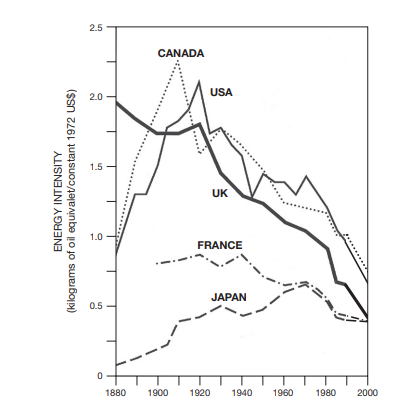

Por exemplo, a Itália e a Coreia do Sul têm um PIB per capita muito semelhante – ajustado pelo poder de compra, era de cerca de US$ 35.000 em 2014 – mas o uso de energia per capita da Coreia do Sul é quase 90% maior do que o da Itália. Por outro lado, a Alemanha e o Japão têm um consumo anual de energia quase idêntico, cerca de 170 GJ/capita, mas em 2014 o PIB da Alemanha foi quase 25% maior (FMI 2015; USEIA 2015d). E o aumento no consumo absoluto de energia necessário para produzir resultados econômicos mais altos esconde um declínio relativo importante. As economias maduras de alta renda e alta energia têm uma intensidade energética significativamente menor (energia por unidade do PIB) do que tinham durante os estágios iniciais de seu desenvolvimento (fig. 6.17).

A lição mais importante a ser extraída da análise das tendências de longo prazo do uso de energia per capita e do crescimento econômico é que taxas respeitáveis deste último podem ser alcançadas com um uso progressivamente menor do primeiro. Nos Estados Unidos, um crescimento populacional contínuo, embora lento, trouxe novos aumentos no consumo absoluto de combustíveis e eletricidade, mas o uso médio per capita de energia primária permaneceu estável (com apenas pequenas flutuações) por três décadas, desde meados da década de 1980, mas o PIB real (em dólares de 2009) per capita aumentou quase 57%, passando de $ 32.218 em 1985 para $ 50.456 em 2014 (FRED 2015). Da mesma forma, tanto na França quanto no Japão (onde a população está em declínio) o uso de energia primária per capita se estabilizou desde meados da década de 1990 – mas nas duas décadas seguintes o PIB per capita médio aumentou, respectivamente, cerca de 20% e 10%.

Mas esses resultados devem ser interpretados com cautela, pois esses períodos de relativo desacoplamento entre energia e PIB coincidiram com o extenso offshoring* de indústrias pesadas intensivas em energia dos EUA, Europa e Japão para a Ásia em geral e para a China em particular: seria prematuro concluir que a experiência recente dessas três grandes economias é um prenúncio de uma tendência generalizada. E, principalmente devido ao enorme crescimento da demanda de energia da China antes de 2014 (atingindo um aumento de quase 4,5 vezes desde 1990), a oferta global de energia primária teve que aumentar quase 60% para produzir um aumento de 2,8 vezes no PMB durante os 25 anos após 1990 (uma elasticidade de 0,56). Além disso, os declínios na intensidade de eletricidade foram muito mais lentos do que os declínios na intensidade geral de energia. Entre 1990 e 2015, a queda global foi de pouco menos de 20% (em comparação com mais de 40% para toda a energia), o declínio nos EUA também foi de 20%, enquanto que a China em rápida modernização não viu declínio algum entre 1990 e 2015.

* Realocação de processos de negócio de um país para outro. (Nota do Tradutor)

A intensidade de energia primária (e eletricidade) para o crescimento econômico global vem diminuindo, mas, devido ao tamanho da economia mundial e ao contínuo crescimento populacional na Ásia e na África, as próximas décadas repetirão, embora de forma modificada, a experiência passada, conforme grandes quantidades de combustíveis e grandes adições de capacidades de geração de eletricidade serão necessárias para dinamizar o crescimento econômico em países em modernização. Obviamente, tanto o início quanto a manutenção de um forte crescimento econômico são questões que envolvem insumos complexos e interdependentes. Eles exigem melhorias técnicas e arranjos institucionais responsivos, principalmente sistemas bancários e jurídicos sólidos. Políticas governamentais apropriadas, bons sistemas educacionais e um alto nível de competitividade também são essenciais. Mas se os países de baixa renda de hoje passarem da pobreza para uma afluência incipiente (repetindo a trajetória econômica da China pós-1990), nenhum desses fatores poderia fazer a diferença sem um aumento do consumo de combustíveis e de eletricidade: uma dissociação entre crescimento econômico e o consumo de energia durante os estágios iniciais do desenvolvimento econômico moderno desafiaria as leis da termodinâmica.

Declínio da intensidade energética do crescimento econômico

Estatísticas históricas mostram um declínio constante na intensidade energética britânica após o rápido aumento trazido pela adoção de máquinas a vapor e ferrovias entre 1830 e 1850 (Humphrey e Stanislaw 1979). A intensidade canadense e norte-americana seguiu a tendência britânica de declínio com um atraso de 60 a 70 anos. A taxa dos EUA atingiu o pico antes de 1920, o máximo chinês foi atingido no final da década de 1970 e a intensidade energética da Índia começou a declinar apenas no século XXI (Smil 2003). Entre 1955 e 1973, a intensidade energética dos EUA ficou estável (flutuando apenas ± 2%), enquanto o PIB real cresceu 2,5 vezes, mas depois retomou seu declínio e, em 2010, estava 45% abaixo do nível de 1980.

Em contraste, a intensidade energética japonesa estava aumentando até 1970, mas entre 1980 e 2010 diminuiu 25% (USEIA 2015d), e o declínio chinês foi particularmente grande, quase 75% entre 1980 e 2013 (China Energy Group 2014), sendo tanto um reflexo da eficiência extremamente baixa da China no período ainda inicial pós-Mao quanto dos avanços da modernização desde 1980. Por outro lado, a Índia, ainda em estágio inicial de desenvolvimento econômico, viu uma queda de apenas 7% entre 1980 e 2010. Os declínios decorrem de uma combinação de vários fatores: a diminuição da importância dos insumos de capital intensivos em energia que caracterizam os estágios iniciais do desenvolvimento econômico, fortemente focados em infraestruturas básicas; eficiências de conversão melhoradas de combustão e uso de eletricidade; e as crescentes participações do setor de serviços (varejo, educação, bancos), onde agregar valor requer menos energia por unidade de PIB do que nas indústrias extrativas ou manufatureiras.

As principais diferenças nas intensidades energéticas nacionais de economias semelhantes também são explicadas pela composição do uso de energia primária (alguém deve produzir metais intensivos em energia), a eficiência das conversões finais (a hidroeletricidade é sempre superior ao carvão), o clima e a tamanho do território (Smil 2003). Usando uma métrica em que os Estados Unidos representa 100, as taxas relativas em 2011 foram cerca de 60 no Japão e na Alemanha, 70 na Suécia, 150 no Canadá e 340 na China. Curiosamente, Kaufmann (1992) mostrou que a maior parte do declínio pós-1950 na intensidade energética das economias afluentes resultou de mudanças no tipo de energia usada e no tipo de bens e serviços dominantes, e não de avanços técnicos.

Consequências e preocupações

As consequências negativas do alto uso de energia pelas sociedades modernas vão desde manifestações físicas óbvias até mudanças graduais cujos resultados indesejáveis só se tornam aparentes após muitas gerações. Na primeira categoria está um suprimento abundante de alimentos, promovendo um desperdício de alimentos indefensavelmente alto e contribuindo para taxas sem precedentes de sobrepeso (índice de massa corporal entre 25 e 30) e obesidade (índice de massa corporal >30). Essa tendência para corpos mais pesados é reforçada ainda mais pela redução do gasto de energia, por estilos de vida mais sedentários resultantes da substituição em massa do esforço muscular por máquinas e pelo uso onipresente de carros mesmo para viagens curtas que costumavam ser feitas a pé. Em 2012, 69% da população dos EUA estava com sobrepeso ou obesidade, acima dos 33% durante a década de 1950 (CDC 2015), uma prova clara de que essas condições foram adquiridas através da combinação de alimentação em excesso e atividade física reduzida.

Os Estados Unidos dificilmente são o único país com crescentes proporções de população com sobrepeso e obesidade (as taxas são ainda mais altas na Arábia Saudita, e alguns dos aumentos mais rápidos no excesso de peso são agora encontrados entre as crianças chinesas), mas a tendência não é (ainda?) global: muitas populações europeias e a maioria das populações da África subsaariana ainda têm massas corporais adequadas. De qualquer forma, minha intenção não é focar apenas nos impactos negativos do uso intensivo de energia. Cada uma das cinco consequências globais fundamentais do uso moderno de energia que examinarei trouxe muitas melhorias bem-vindas, juntamente com efeitos cujos impactos preocupantes podem ser vistos em escalas que variam do local ao global.

A urbanização contínua – desde 2007, mais da metade da humanidade vive em cidades – tem sido uma importante fonte de inovação. Melhorou a qualidade de vida física e oferece oportunidades sem precedentes para a educação e as façanhas culturais, ao mesmo tempo em que causou níveis prejudiciais de poluição do ar e da água, levou a aglomerações excessivas e criou condições de vida terríveis para os moradores urbanos mais pobres. As sociedades de alta energia desfrutam de um padrão de vida muito mais alto do que seus predecessores tradicionais, e esses ganhos levaram a expectativas de melhorias contínuas: mas por causa das desigualdades econômicas perseverantes (e muitas vezes profundas), esses benefícios foram distribuídos de forma desigual; além disso, não há garantia de que mais ganhos, exigindo mais gastos deficitários, continuem à medida que as populações envelhecem.

Os preços da energia, o comércio de combustíveis e eletricidade, e a segurança do abastecimento de energia tornaram-se fatores políticos importantes tanto nos países importadores quanto nos exportadores de energia; em particular, os períodos de preços altos e baixos do petróleo tiveram consequências importantes para as economias fortemente dependentes das exportações de hidrocarbonetos. O aumento da destrutividade das armas e o aumento dos riscos de um conflito nuclear com consequências ambientais e econômicas verdadeiramente globais foram acompanhados por um amplo reconhecimento da futilidade da guerra termonuclear e por medidas para reduzir as possibilidades de tais conflitos. E a queima massiva de combustíveis fósseis trouxe muitos impactos ambientais negativos, sobretudo o risco de aquecimento global rápido, e será muito desafiador mitigar essa ameaça.

Qualidade de vida

O aumento do consumo de energia vem exercendo efeitos geralmente graduais (mas em alguns casos, como na China pós-1990, bastante abruptos) e amplamente desejáveis na qualidade de vida – um termo mais amplo do que o padrão de vida, pois também engloba essas variáveis-chave intangíveis – como educação e liberdades pessoais. Durante as décadas de rápido crescimento econômico pós-Segunda Guerra Mundial, muitos países anteriormente pobres passaram para a categoria de consumo de energia intermediário, pois seus habitantes melhoraram sua qualidade de vida geral (embora muitas vezes ao preço de degradação ambiental concomitante), mas a distribuição global do uso de energia continua extremamente distorcido.

Em 1950, um décimo da população global que vivia nas economias mais ricas do mundo reivindicava, para si só, 60% da energia primária do mundo (excluindo a biomassa tradicional). Eram apenas cerca de 250 milhões de pessoas consumindo, por ano e per capita, mais de 2 toneladas de petróleo equivalente (84 GJ).

Já no ano 2000, a população com esse nível de consumo (mais de 2 t de equivalentes de petróleo per capita) somava quase um quarto de toda a humanidade, reivindicando para si quase três quartos de todos os combustíveis fósseis e eletricidade. Em contraste, o quarto mais pobre da humanidade usou menos de 5% de todas as energias comerciais.

Em 2015 a parcela da população global que consumia mais de 2 t de equivalentes de petróleo saltou para 40%, o maior avanço de equalização da história. Por mais impressionantes que sejam, essas médias não capturam as diferenças reais na qualidade de vida média porque os países pobres dedicam uma parcela muito menor de seu consumo total de energia a usos domésticos e de transporte e convertem essas energias com menor eficiência. A diferença real no uso típico de energia per capita direta entre os bairros mais ricos e mais pobres da humanidade está, portanto, mais perto de ser 40 vezes em vez de “apenas” 20 vezes. Essa enorme disparidade é uma das poucas razões principais para a lacuna crônica nas conquistas econômicas e na qualidade de vida predominante. Por sua vez, essas desigualdades são uma importante fonte de persistente instabilidade política global.

Os países que chegaram à categoria de consumo intermediário passaram por estágios semelhantes de melhorias, mas em um ritmo muito diferente: o que levou os primeiros industrializadores da Europa Ocidental duas ou mesmo três gerações foi realizado recentemente na Coreia do Sul e na China em uma única geração de desenvolvimento comprimido (uma vantagem dos retardatários que tem determinação). Nos estágios iniciais do crescimento econômico, esses benefícios são bastante limitados porque os combustíveis e a eletricidade são predominantemente canalizados para a construção de uma base industrial. A aquisição lentamente crescente de bens domésticos e pessoais e melhores dietas básicas têm sido os primeiros sinais de melhoria, começando nas cidades e gradualmente se difundindo para o campo.

Entre os primeiros ganhos estão uma maior variedade e melhor qualidade de panelas, pratos e utensílios básicos; mais, e geralmente mais coloridas, peças de roupa; melhores sapatos; melhor higiene pessoal (banhos e lavagens de roupas mais frequentes); compras de móveis adicionais; compras de pequenos presentes para ocasiões especiais; e quadros (começando com reproduções baratas) nas paredes. Na América do Norte e na Europa do início do século XX, a posse de uma gama crescente de aparelhos elétricos veio durante a fase seguinte do aburguesamento, mas o baixo custo dos novos aparelhos elétricos (ar-condicionado, fornos de micro-ondas, TVs) e eletrônicos (sobretudo telefones celulares) significa que em muitos países asiáticos e em alguns países africanos, as famílias os adquiriram antes mesmo de possuírem outros utensílios domésticos melhores.

A próxima etapa prevê mais melhorias na variedade e qualidade da oferta de alimentos e melhores cuidados de saúde, e o progresso começa a se espalhar para o campo. O nível educacional das populações urbanas começa a aumentar e há sinais crescentes de afluência incipiente, incluindo a posse de carros, confortos de novas casas e viagens ao exterior para pessoas de grupos de renda mais alta. Novamente, alguns desses ganhos foram recentemente combinados ou invertidos, principalmente na Ásia. Eventualmente, chega o estágio do consumo de massa com seus muitos confortos físicos e frequentemente a exibição de ostentação. Períodos mais longos de escolaridade, alta mobilidade pessoal e gastos crescentes com lazer e saúde fazem parte dessa mudança.

As correlações dessa sequência com o consumo médio de energia per capita têm sido inequívocas, mas o que geralmente é comparado – consumo médio per capita calculado pela agregação da oferta de energia primária de uma nação e sua divisão pelo total da população – não é a melhor variável. O consumo médio per capita do fornecimento total de energia primária não nos diz nada sobre a repartição do consumo (os militares podem reivindicar uma quantidade desproporcionalmente grande, como fez no passado a União Soviética e como faz hoje a Coreia do Norte e Paquistão) ou sobre a típica (ou média) eficiência das conversões de energia (mais alta e, portanto, entregando mais serviços finais por unidade de energia bruta, no Japão do que na Índia). Melhores insights podem vir da comparação das taxas médias de consumo de energia residencial, mas essa abordagem também não é perfeita: combustíveis e eletricidade consumidos pelas famílias contarão, mas consideráveis insumos de energia indireta (necessários para construir casas ou fabricar carros, eletrodomésticos, eletrônicos e móveis) são excluídos.

Tendo isso em mente, e também percebendo que as peculiaridades nacionais (desde climáticas a singularidades econômicas) impossibilitam qualquer classificação simples, a relação entre uso de energia e qualidade de vida pode ser dividida em três categorias básicas. Nenhum país cujo consumo médio anual de energia comercial primária (deixando de lado os biocombustíveis tradicionais) seja inferior a 5 GJ/capita (ou seja, cerca de 120 kg de petróleo equivalente) pode garantir sequer as necessidades básicas a todos os seus habitantes. Em 2010, a Etiópia ainda estava bem abaixo desse mínimo, Bangladesh pouco acima dele; a China estava assim antes de 1950, assim como grande parte da Europa Ocidental antes de 1800.

À medida que a taxa de uso comercial de energia se aproxima de 1t de petróleo equivalente (42 GJ), a industrialização avança, a renda aumenta e a qualidade de vida melhora visivelmente. A China dos anos 1980, o Japão dos anos 1930 e novamente dos anos 1950, e a Europa Ocidental e os Estados Unidos entre 1870 e 1890 são exemplos desse estágio de desenvolvimento. A afluência incipiente requer, mesmo com uso de energia bastante eficiente, pelo menos 2 t de petróleo equivalente (84 GJ) per capita por ano. A França fez isso durante a década de 1960, o Japão durante a década de 1970. A China atingiu esse nível em 2012, mas sua taxa não é totalmente comparável com as taxas ocidentais porque muito de seu uso de energia ainda vai para a indústria (quase 30% em 2013), e muito pouco para o uso privado e discricionário de energia (IEA 2015a).

Mas tanto os ganhos franceses quanto os chineses ilustram a velocidade das mudanças recentes. O censo francês de 1954 revelou deficiências marcantes na habitação: menos de 60% dos domicílios tinham água encanada, apenas 25% tinham banheiro interno e apenas 10% tinham banheiro e aquecimento central (Prost 1991). Em meados da década de 1970, os refrigeradores estavam em quase 90% das residências, os banheiros em 75%, 70% tinham banheiros e cerca de 60% desfrutavam de aquecimento central e máquinas de lavar. Em 1990, todas essas posses tornaram-se praticamente universais, e 75% de todas as famílias também possuíam um carro, em comparação com menos de 30% em 1960. Essa riqueza crescente teve de se refletir em um uso crescente de energia. Entre 1950 e 1960, o consumo médio de energia per capita na França aumentou cerca de 25%, mas entre 1960 e 1974 aumentou mais de 80%; e enquanto entre 1950 e 1990 a oferta per capita de todos os combustíveis mais que dobrou, o consumo de gasolina aumentou quase seis vezes e o uso de eletricidade aumentou mais de oito vezes (Smil 2003).

Avanços ainda mais rápidos ocorreram na China. Em 1980, quando as reformas econômicas começaram (quatro anos após a morte de Mao Zedong), o consumo de energia per capita era em média de 19 GJ; em 2000 era quase 35 GJ; em 2010, depois de quadruplicar em três décadas, era de aproximadamente 75 GJ; e em 2015 estava um pouco acima de 90 GJ (Smil 1976; China Energy Group 2015), um nível comparável à média espanhola no início dos anos 1980. Além disso, parcelas desproporcionais desses ganhos foram utilizadas na construção. Nada indica isso melhor do que este fato: enquanto o consumo de cimento nos EUA somou cerca de 4,5 Gt durante todo o século XX, a China colocou mais (4,9 Gt) em seus novos projetos de construção apenas nos três anos de 2008-2010 (Smil 2014b). Não é à toa que o país agora tem as maiores redes modernas de ferrovias de alta velocidade e rodovias interprovinciais do mundo.

Nenhuma outra forma de energia teve um impacto mais amplo na melhoria da qualidade de vida do que o fornecimento de eletricidade acessível: no nível pessoal, os efeitos foram generalizados e duradouros (bebês prematuros são mantidos em incubadoras, vacinas para inoculá-los são mantidos em geladeiras, doenças perigosas são diagnosticadas por técnicas não invasivas a tempo de serem tratadas, os gravemente doentes são ligados a monitores eletrônicos). Mas um dos impactos sociais mais importantes da eletricidade foi transformar muitas tarefas domésticas e, portanto, beneficiar desproporcionalmente as mulheres. Essa mudança foi, mesmo no mundo ocidental, bastante recente.

Por gerações, um consumo de energia crescente fez pouca diferença para o trabalho doméstico diário. Na verdade, pôde até piorar. À medida que os padrões de higiene e as expectativas sociais aumentaram com uma educação melhor, o trabalho das mulheres nos países ocidentais muitas vezes ficou mais difícil. Não importa se estava lavando, cozinhando e limpando em apartamentos ingleses apertados (Spring-Rice 1939) ou fazendo tarefas diárias em fazendas americanas, o trabalho das mulheres ainda era extremamente difícil durante a década de 1930. A eletricidade foi o libertador final. Independentemente da disponibilidade de outras formas de energia, foi apenas a introdução da eletricidade que eliminou esse trabalho exaustivo e muitas vezes perigoso (Caro 1982; caixa 6.12).

Muitos aparelhos elétricos já estavam disponíveis em 1900: durante a década de 1890, a General Electric vendia ferros elétricos, ventiladores e uma bobina de aquecedor de água de imersão que podia ferver meio litro de água em 12 minutos (Electricity Council, 1973). O alto custo desses aparelhos, a fiação limitada da casa e o lento progresso na eletrificação rural atrasaram sua adoção generalizada, tanto na Europa quanto na América do Norte, até a década de 1930. A refrigeração foi uma inovação mais importante do que o cozimento a gás ou elétrico (Pentzer 1966). Os primeiros refrigeradores domésticos foram comercializados pela Kelvinator Company em 1914. A propriedade americana deste bem aumentou acentuadamente apenas durante a década de 1940 e os refrigeradores se tornaram comuns na Europa somente após 1960. Sua importância aumentou com a crescente dependência do fast food. A refrigeração agora responde por até 10% de toda a eletricidade usada nas residências das nações ricas.

A conquista dos serviços domésticos pela eletricidade continua a trazer mais economia de tempo e mão-de-obra nos países ricos. Fornos autolimpantes, processadores de alimentos e cozimento por micro-ondas (desenvolvidos em 1945 mas introduzidos em pequenos modelos domésticos apenas no final da década de 1960) tornaram-se comuns em todo o mundo rico. A propriedade de geladeiras, máquinas de lavar e micro-ondas também se aproximou dos níveis de saturação entre os segmentos mais abastados das populações asiáticas e latino-americanas, e eles também têm uma alta propriedade de unidades de ar-condicionado. Patenteado pela primeira vez por Willis Carrier (1876-1950) em 1902, o ar condicionado foi limitado por décadas a aplicações industriais. As primeiras unidades reduzidas para uso doméstico vieram durante a década de 1950 nos Estados Unidos, e sua ampla adoção abriu o Cinturão do Sol americano para a migração em massa dos estados do norte e aumentou o apelo de destinos turísticos subtropicais e tropicais (Basile 2014). Os condicionadores de ar domésticos agora também são amplamente usados em áreas urbanas de países de clima quente, a maioria deles sendo unidades de parede para um só cômodo (fig. 6.19).

As sociedades modernas elevaram o crescimento econômico e, portanto, o uso de energia, ao nível de uma aspiração inquestionável, assumindo implicitamente que usar mais sempre terá suas recompensas. Mas o crescimento econômico e o aumento do uso de energia devem ser vistos apenas como meios de garantir uma melhor qualidade de vida, um conceito que inclui não apenas a satisfação das necessidades físicas básicas (saúde, nutrição), mas também o desenvolvimento do intelecto humano (que vai da educação básica às liberdades individuais). Tal conceito, inerentemente multidimensional, não pode ser contraído em um único indicador representativo – contudo, algumas variáveis podem servir como seus marcadores sensíveis.

A mortalidade infantil (óbitos/1.000 nascidos vivos) e a expectativa de vida ao nascer são dois indicadores óbvios e inequívocos da qualidade de vida física. A mortalidade infantil é uma excelente proxy* para condições que vão desde a renda disponível e a qualidade da moradia até a nutrição adequada, nível de educação e investimento do Estado em saúde: muito poucos bebês morrem em países onde as famílias vivem em boas moradias e onde os pais instruídos (eles próprios bem nutridos) os alimentam adequadamente e têm acesso a cuidados médicos. E, naturalmente, a expectativa de vida quantifica os efeitos a longo prazo desses fatores críticos. Os dados de educação e alfabetização não são tão reveladores: as taxas de matrícula nos informam sobre o acesso, mas não sobre a qualidade, e estudos detalhados de desempenho (como o PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE) não estão disponíveis para a maioria dos países. Outra opção é usar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que combina expectativa de vida ao nascer, alfabetização de adultos, matrículas educacionais combinadas e PIB per capita.

* Proxy pode ser traduzido como uma medida aproximada ou algo que serve para representar alguma outra coisa. (Nota do Tradutor)

A comparação dessas medidas com o uso médio de energia leva a algumas conclusões importantes. Algumas sociedades conseguiram assegurar dietas adequadas, cuidados básicos de saúde e escolaridade e uma qualidade de vida decente com um consumo anual de energia tão baixo quanto 40-50 GJ/capita. Mortalidade infantil relativamente baixa, abaixo de 20/1.000 para recém-nascidos; expectativa de vida feminina relativamente alta, acima de 75 anos; e um IDH acima de 0,8 poderia ser alcançado com 60–65 GJ/capita, enquanto as maiores taxas do mundo (mortalidade infantil abaixo de 10/1.000 recém-nascidos, expectativa de vida feminina acima de 80, IDH > 0,9) requerem pelo menos 110 GJ/capita. Não há melhora perceptível na qualidade de vida fundamental acima desse nível.

Portanto, o uso de energia está relacionado à qualidade de vida de maneira bastante linear apenas durante os estágios mais baixos de desenvolvimento (da qualidade de vida no Níger à qualidade de vida na Malásia). Os valores plotados mostram inflexões distintas das linhas de melhor ajuste entre 50 e 70 GJ/capita, seguidas de retornos decrescentes, encimados por um platô (dependendo da variável de qualidade de vida estudada) acima de 100-120 GJ/capita (fig. 6.20). Isso significa que o efeito do consumo de energia na melhoria da qualidade de vida – medido por variáveis que realmente importam, não pela posse de iates – atinge um nível de saturação bem abaixo das taxas de uso de energia prevalecentes nos países ricos, com as principais economias da UE e Japão com cerca de 150 GJ/capita, Austrália com 230 GJ/capita, Estados Unidos com 300 GJ/capita e Canadá com cerca de 385 GJ/capita em 2015 (BP 2015). Aumentos adicionais no uso discricionário de energia vão para moradias ostensivas (enquanto o tamanho médio das famílias diminuiu, o tamanho médio das casas nos EUA mais que dobrou desde a década de 1950), a propriedade de vários veículos caros e voos frequentes.

Mais notável ainda, o alto uso de energia nos Estados Unidos tem sido acompanhado por indicadores de qualidade de vida inferiores não apenas ao desempenho dos principais países da União Europeia ou do Japão (cujo uso de energia é apenas metade da taxa dos EUA), mas também quando comparados com o desempenho de muitos países com uso intermediário de energia. Em 2013, os Estados Unidos, com 6,6 de cada 1.000 bebês nascidos vivos morrendo no primeiro ano de vida, ficaram em 31º lugar no mundo, abaixo não apenas da França (3,8), Alemanha (3,5) e Japão (2,6), mas também mais de duas vezes tão alto quanto a mortalidade infantil da Grécia (CDC 2015). Pior ainda, em 2013, a expectativa de vida da América ficou em 36º lugar no mundo, com uma média de 79,8 anos para ambos os sexos, o que é apenas pouco melhor do que na Cuba de Castro (79,4) e atrás da expectativa de vida da Grécia, Portugal e Coréia do Sul (OMS 2015a).

As competências educacionais dos alunos nos países da OCDE são avaliadas regularmente pelo PISA, e os resultados mais recentes mostram a classificação dos alunos de 15 anos dos Estados Unidos logo abaixo da Rússia, Eslováquia e Espanha e muito inferior à dos adolescentes alemães, canadenses ou japoneses (PISA 2015). Na ciência, as crianças americanas estavam logo abaixo da pontuação média da OCDE (497 vs. 501); em leitura, elas estavam um pouco acima da média (498 vs. 496), e muito atrás de todas as nações ocidentais populosas e ricas. O PISA, assim como qualquer estudo desse tipo, tem seus pontos fracos, mas as grandes diferenças nas classificações relativas são claras: não há o menor sinal de que o alto uso de energia dos Estados Unidos tenha algum efeito benéfico sobre as realizações educacionais do país.

A importância da eletricidade para facilitar o trabalho doméstico

Os efeitos libertadores da eletricidade são inesquecivelmente ilustrados no primeiro volume de Robert Caro (1982) da biografia de Lyndon Johnson. Como aponta Caro, não era a escassez de energia que tornava a vida no condado de Texas Hill tão difícil (as famílias tinham muita madeira e querosene), mas a ausência de eletricidade.

Em um relato comovente, quase fisicamente doloroso, Caro descreve o trabalho penoso e perigoso de engomar com pesadas cunhas de metal aquecidas em fogões a lenha, o bombeamento e o transporte sem fim de água para cozinhar, lavar os espaços e os animais, moer ração e serrar madeira. Esses encargos, que recaíam em grande parte sobre as mulheres, eram muito mais difíceis do que os requisitos trabalhistas típicos dos países pobres, pois os agricultores do condado de Hill da década de 1930 se esforçavam para manter um padrão de vida muito mais alto e executar operações agrícolas muito maiores do que os camponeses da Ásia ou da América Latina. Por exemplo, as necessidades de água para uma família de cinco pessoas chegaram a quase 300 t/ano, e para abastecê-las exigia o equivalente a mais de 60 jornadas de oito horas e caminhada de cerca de 2.500 km. Não surpreendentemente, nada poderia ter sido tão revolucionário na vida dessas pessoas quanto a extensão das linhas de transmissão.

Implicações políticas

A dependência das sociedades modernas de suprimentos incessantes, confiáveis e baratos de combustíveis fósseis e eletricidade (entregues a taxas agora invariavelmente maciças) gerou uma infinidade de preocupações e respostas políticas, domésticas e estrangeiras. Talvez a preocupação mais universal seja a concentração do poder de decisão resultante de níveis mais altos de integração, seja no governo, nas empresas ou nas forças armadas. Como Adams (1975, 120-121) observou, quando “processos e formas mais energéticas entram em uma sociedade, o controle sobre eles torna-se desproporcionalmente concentrado nas mãos de poucos, de modo que um conjunto cada vez menor de decisões se tornam responsáveis por maiores liberações de energia”.

Mas perigos muito maiores surgem quando esses controles concentrados se tornam superconcentrados em um único indivíduo que decide usá-los de maneira agressiva e destrutiva. Sua má orientação pode resultar em enorme sofrimento humano, o prodigioso desperdício de mão-de-obra e recursos, danos ao meio ambiente e a destruição do patrimônio cultural. Exemplos dessa concentração excessiva de controle para desencadear forças destrutivas têm sido um fenômeno recorrente na história; se medido apenas em baixas humanas, então as decisões tomadas pelos reis espanhóis do século XVI, por Napoleão Bonaparte (1769-1821), pelo Kaiser Guilherme II (1859-1941) ou por Adolf Hitler (1889-1945) resultaram em milhões de mortes. A conquista espanhola das Américas acabou levando, direta (através da morte em batalha e escravização) e indiretamente (através de doenças infecciosas e fomes) a morte de dezenas de milhões (López 2014); a agressão em série de Napoleão custou pelo menos 2,5 milhões e até 5 milhões de vidas (Gates 2011); a agressão prussiana foi a causa imediata de mais de 17 milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial; e o número total de mortos na Segunda Guerra Mundial, militares e civis, se aproximou de 50 milhões (War Chronicle 2015).

Contudo, as decisões incontestáveis dos dois ditadores comunistas que puderam converter suas manias em realidades terríveis, com ainda maiores fluxos de combustíveis fósseis e eletricidade, são os epítomes* insuperáveis dos perigos do controle concentrado. Em 1953, ano da morte de Stalin, o uso de energia da URSS era mais de 25 vezes o total de 1921, quando o país emergiu da guerra civil (Clarke e Dubravko 1983). No entanto, a paranoia do generalíssimo levou à morte de dezenas de milhões em expurgos maciços, o reassentamento de populações inteiras (tártaros da Crimeia, alemães do Volga, chechenos), o império gulag e a prostração econômica da nação potencialmente mais rica do mundo; o número total de mortes nunca será contabilizado com precisão, mas é pelo menos da ordem de 15 a 20 milhões (Conquest 2007).

* Algo ou alguém que é o exemplo perfeito de um tipo particular. (Nota do Tradutor)

Da mesma forma, quando da morte de Mao Zedong em 1976, a produção de energia da China era mais de 20 vezes o total de 1949 (Smil 1988). Mas as ilusões do Grande Timoneiro trouxeram ondas sucessivas de morte no Grande Salto Adiante, seguidas pela pior fome da história humana – entre 1959 e 1961, mais de 30 milhões de chineses morreram (Yang 2012) – e depois a destruição da Revolução Cultural. Novamente, nenhum total preciso será conhecido, mas o total de mortes de 1949 a 1976 pode chegar perto de 50 milhões (Dikötter 2010). E, embora a probabilidade da ameaça final – uma guerra termonuclear entre grandes potências – tenha sido reduzida, graças à redução dos arsenais de ogivas americanas e russas, sua possibilidade permanece, e a decisão de iniciar essa guerra seria tomada, de ambos os lados, por um grupo muito pequeno de pessoas.

Não há melhor exemplo das consequências políticas e econômicas globais dos controles concentrados dos fluxos de energia do que as decisões tomadas pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) desde 1973. Dada a importância do petróleo bruto nas economias modernas e o domínio do mercado global de exportação por alguns países do Oriente Médio, é inevitável que quaisquer decisões de alguns indivíduos, particularmente aqueles na Arábia Saudita, cuja enorme capacidade de produção de petróleo dominou os rumos da OPEP, tenham profundas consequências para a prosperidade global. A insatisfação da OPEP com os baixos royalties e a consequente quintuplicação dos preços mundiais do petróleo em 1973-1974, e sua quase quadruplicação em 1979-1980, inaugurou, e depois aprofundou ainda mais, um período de deslocamento econômico mundial marcado por alta inflação e redução significativa do crescimento econômico (Smil 1987; Yergin 2008).

Em resposta, todos os principais importadores ocidentais e o Japão estabeleceram acordos emergenciais de compartilhamento de energia coordenados pela Agência Internacional de Energia, obrigaram o estabelecimento de reservas estratégicas de petróleo (alguns países também promoveram laços bilaterais mais estreitos com nações da OPEP) e subsidiaram a busca por autossuficiência doméstica de combustível, por meio da promoção de fontes alternativas de energia. O desenvolvimento da eletricidade nuclear na França e o esforço de conservação de energia do Japão foram especialmente notáveis e eficazes. Mas a rápida ascensão econômica da China – o país tornou-se um importador líquido de petróleo em 1994 – e o declínio da produção de campos petrolíferos tradicionais, seja no Alasca ou no Mar do Norte, foram as principais razões por trás de outro aumento no preço mundial do petróleo para um nível recorde de cerca de $ 145/bbl em julho de 2008, um período que terminou apenas com a crise econômica no outono de 2008 e com o preço do petróleo pouco acima de $ 30/bbl em dezembro de 2008.

À medida que as economias se recuperavam e a demanda chinesa continuava a subir, os preços do petróleo subiram novamente acima de US$ 100/barril em julho de 2014, mas depois a demanda em queda e o aumento da oferta (principalmente devido ao ressurgimento dos Estados Unidos como o maior produtor mundial, graças aos rápidos aumentos na produção de petróleo de xisto por meio de fraturamento hidráulico) trouxe uma reversão profunda. Contudo, desta vez havia uma diferença fundamental: para proteger a participação do país no mercado global, os líderes sauditas decidiram continuar produzindo ao máximo, em vez de, como no passado, cortar a produção e aumentar o preço. Mais uma vez, as decisões tomadas por alguns homens têm consequências mundiais para a estabilidade política de países fortemente dependentes das exportações de petróleo, bem como para todos os grandes produtores de petróleo não-OPEP, incluindo Estados Unidos e Canadá.

A queda dos preços do petróleo trouxe mais uma vez as expectativas de quase morte da OPEP – mas as peculiaridades da distribuição altamente desigual das reservas de petróleo bruto (uma das principais preocupações estratégicas do século XX que não perdeu sua importância no século XXI) permanecem a favor dos produtores do Oriente Médio. A bacia do Golfo Pérsico é uma singularidade incomparável: possui 12 dos 15 maiores campos de petróleo do mundo e, em 2015, continha cerca de 65% das reservas mundiais de petróleo líquido (BP 2015). Essas riquezas explicam o interesse duradouro pela estabilidade da região. Esse desejo é imensamente complicado pela desordem quase crônica da área, que é composta de estados artificiais separados por fronteiras arbitrárias que atravessam grupos étnicos antigos e contêm inimizades religiosas complexas.

Envolvimentos externos notáveis pós-Segunda Guerra Mundial na região começaram com a tentativa soviética de assumir o norte do Irã (1945-1946). Os americanos haviam desembarcado duas vezes no Líbano, em 1958 e 1982, quando sua determinação foi quebrada por um único atentado terrorista contra o quartel de Beirute em 1983 (Hammel 1985). Os países ocidentais armaram fortemente o Irã (antes de 1979, durante a última década do reinado do xá Reza Pahlevi) e também a Arábia Saudita, e os soviéticos fizeram o mesmo com o Egito, a Síria e o Iraque. A inclinação ocidental (armas, inteligência e crédito) beneficiou o Iraque durante a Guerra Iraque-Irã (1980-1988). O padrão de intervenção culminou nas Operações Escudo do Deserto e Tempestade no Deserto de 1990-1991, uma resposta maciça da aliança liderada pelos EUA e sancionada pela ONU montada para reverter a invasão iraquiana do Kuwait (CMI 2010).

Com esse movimento, o Iraque dobrou as reservas de petróleo sob seu controle, elevando-as a cerca de 20% do total global. O avanço iraquiano ameaçou seriamente os campos petrolíferos sauditas próximos, e talvez até a própria existência da monarquia, que controlava um quarto das reservas mundiais de petróleo. Mas após a rápida derrota, Saddam Hussein permaneceu no poder, e após os eventos de 11 de setembro, o medo de uma nova agressão (indevido, como comprovado mais tarde quando nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada no Iraque) levou à ocupação do Iraque pelos EUA em março de 2003, ao que se seguiram anos de violência interna e a eventual perda de parte do país para o chamado Estado Islâmico. Mas, mais adiante neste capítulo, argumentarei, concordando com Lesser (1991), que os objetivos relacionados a recursos, aparentemente tão primordiais nos conflitos do Oriente Médio, foram historicamente determinados por objetivos estratégicos mais amplos, e não vice-versa. E o fracasso das nações árabes da OPEP em transformar o petróleo em uma arma política (decretando um embargo de petróleo contra os Estados Unidos e a Holanda após a Guerra Árabe-Israelense do Yom Kippur em outubro de 1973) não foi a primeira instância do uso do fornecimento de energia para transmissão de uma mensagem ideológica.

O poder simbólico da luz elétrica foi explorado por atores tão diversos como grandes empresas norte-americanas e o partido nazista alemão. Os industriais americanos exibiram o poder da luz pela primeira vez durante a Exposição Colombiana de 1894 em Chicago, e depois inundando os centros das grandes cidades com “Caminhos Brancos” (Nye 1992). Os nazistas usaram paredes de luz para impressionar os participantes em comícios do partido nos anos 1930 (Speer 1970). A eletrificação tornou-se a personificação de ideais políticos tão díspares como a busca de Lenin por uma forma de estado comunista e o New Deal de Franklin Roosevelt. Lenin resumiu seu objetivo em um lema conciso: “Comunismo é igual poder soviético mais eletrificação”, e a preferência soviética pela construção de projetos hidroelétricos gigantes foi mantida viva após o fim da URSS na China pós-Mao. Roosevelt usou o envolvimento federal na construção de barragens e eletrificação do campo como meio de recuperação econômica, algumas das quais nas regiões mais atrasadas do país (Lilienthal 1944).

Energia e guerras (apenas conclusão)

(…)

Não posso deixar esta seção sobre energia e guerra sem fazer algumas observações sobre a energia como o casus belli*. A crença nesse vínculo tem sido muito comum, sendo sua última iteração a invasão do Iraque pelos EUA em 2003, feita, conforme nos asseguram, para chegar ao petróleo iraquiano. E para os historiadores, o exemplo mais citado da ligação é o ataque japonês aos Estados Unidos em dezembro de 1941. O governo Roosevelt revogou primeiro o Tratado de Comércio e Navegação de 1911 (em janeiro de 1940), depois parou de licenciar exportações de gasolina de aviação e máquinas-operatriz (em julho de 1940) e, em seguida, a proibição da exportação de sucata de ferro e aço (em setembro de 1940). Isso, de acordo com uma justificativa japonesa ainda longe de por eles ter sido abandonada, teria deixado o país com poucas opções a não ser atacar os Estados Unidos para então ter liberdade para atacar o Sudeste Asiático com seus campos de petróleo de Sumatra e Birmânia.

* Expressão do latim usada para descrever o evento ou ato que provoca uma guerra – ou a justifica. (Nota do Tradutor).

Mas Pearl Harbor foi precedido por quase uma década de militarismo japonês expansionista, começando com a conquista da Manchúria em 1933 e aumentando com o ataque à China em 1937: o Japão poderia continuar a ter acesso ao petróleo dos EUA se tivesse abandonado sua política agressiva na China (Ienaga 1978). Não surpreendentemente, Marius Jansen, um dos principais historiadores do Japão moderno, escreveu sobre a natureza peculiarmente auto infligida de todo o confronto com os Estados Unidos (Jansen 2000). E quem argumentaria que a agressão em série de Hitler – contra a Tchecoslováquia (em 1938 e 1939), Polônia (1939), Europa Ocidental (começando em 1939) e a URSS (1941) – e sua guerra genocida contra os judeus foram motivadas por uma busca de recursos energéticos?

Tampouco houve motivos relacionados à energia para a Guerra da Coreia (iniciada por ordem de Stalin), para o conflito no Vietnã (os franceses combatendo a guerrilha comunista até 1954, os Estados Unidos entre 1964 e 1972), a ocupação soviética do Afeganistão (1979-1989), a guerra dos EUA contra o Talibã (lançada em outubro de 2001) – ou para conflitos transfronteiriços do final do século XX (China-Índia, vários confrontos entre Índia, Paquistão, Eritreia-Etiópia e muitos mais) e guerras civis (Angola , Uganda, Sri Lanka, Colômbia). E enquanto a guerra da Nigéria com a secessionista Biafra (1967-1970) e a interminável guerra civil do Sudão (agora transformada no conflito Sudão-Sudão do Sul e em guerra tribal dentro do Sudão do Sul) tiveram um claro componente petrolífero, ambos se originaram principalmente de inimizades religiosas e étnicas, e o conflito sudanês começou em 1956, décadas antes de qualquer descoberta de petróleo.

Finalmente, ficamos com as duas guerras em que o petróleo tem sido amplamente visto como a causa real. A invasão iraquiana do Kuwait em agosto de 1990 dobrou as reservas convencionais de petróleo bruto sob o controle de Saddam Hussein e ameaçou os gigantes campos petrolíferos sauditas próximos (Safania, Zuluf, Marjan e Manifa, onshore e offshore ao sul do Kuwait) e a sobrevivência da monarquia. Mas havia mais em jogo do que petróleo, incluindo a busca iraquiana por armas nucleares e outras armas não convencionais (em 1990 ninguém duvidava disso) e os riscos de outra guerra árabe-israelense (os ataques de mísseis iraquianos a Israel foram projetados para provocar tal conflito). E se o controle dos recursos petrolíferos foi o objetivo principal da Guerra do Golfo de 1991, por que o exército vitorioso foi ordenado a interromper seu progresso desenfreado e por que não ocupou pelo menos os campos de petróleo mais ricos do sul do Iraque?

Quais foram os resultados da invasão do Iraque pelos EUA em 2003? As importações americanas de petróleo iraquiano atingiram o pico em 2001, quando Saddam Hussein ainda estava no controle, em cerca de 41Mt, após a invasão continuaram em declínio constante, e em 2015 totalizaram menos de 12Mt, nem mesmo 3% de todas as importações dos EUA (USEIA 2016b) – e esses, é claro, vêm diminuindo constantemente à medida que o fraturamento hidráulico tornou o país novamente o maior produtor mundial de petróleo bruto e líquidos de gás natural (BP 2016). O veredicto é simples: os Estados Unidos não precisam de petróleo iraquiano, o leste da Ásia tem sido seu maior comprador – então os Estados Unidos entraram no Iraque para garantir o fornecimento de petróleo chinês? Mesmo esse caso, visto por muitos como uma demonstração clara de guerra movida a energia, é tudo menos isso! A conclusão é clara: objetivos estratégicos mais amplos, bem justificados ou mal colocados, e não uma busca por recursos, levaram os Estados Unidos a seus conflitos pós-Segunda Guerra Mundial.

Mudanças climáticas e poluição

O fornecimento e o uso de combustíveis fósseis e eletricidade são as maiores causas da poluição antropogênica da atmosfera e das emissões de gases de efeito estufa e também são os principais contribuintes para a poluição da água e mudanças no uso da terra. A queima de todos os combustíveis fósseis acarreta, é claro, uma rápida oxidação de seu carbono, o que produz emissões crescentes de CO2, enquanto o metano (CH4), um gás de efeito estufa mais potente, é liberado durante a produção e transporte de gás natural; pequenos volumes de óxido nitroso (N2O) também são liberados da combustão de combustíveis fósseis. A combustão do carvão costumava ser uma grande fonte de material particulado e óxidos de enxofre e nitrogênio (SOx e NOx), mas as emissões estacionárias desses gases agora são amplamente controladas por precipitadores eletrostáticos, dessulfurização e processos de remoção de NOx (Smil 2008a). Ainda assim, emissões da combustão do carvão continuam a ter impactos significativos na saúde (Lockwood 2012).

A poluição da água decorre principalmente de derramamentos acidentais de óleo (de oleodutos, vagões, refinarias, barcaças e navios-tanque) e da drenagem ácida de minas*. As principais mudanças no uso da terra são causadas pela mineração de carvão de superfície, por reservatórios criados por grandes barragens hidrelétricas, por corredores de passagem para linhas de transmissão de alta tensão, pela construção de extensas instalações de armazenamento, refino e distribuição de combustíveis líquidos e, a maioria recentemente, pela construção de grandes parques eólicos e solares. Indiretamente, os combustíveis e a eletricidade são responsáveis por muito mais fluxos de poluição e degradações ecossistêmicas. As mais notáveis surgem da produção industrial (sobretudo da metalurgia ferrosa e sínteses químicas), agroquímicos, urbanização e transporte. Esses impactos vêm aumentando em extensão e intensidade e afetando o meio ambiente em escalas que variam do local ao regional. Seus custos têm forçado todas as grandes economias a dedicarem cada vez mais atenção à gestão ambiental.

* Drenagem ácida de minas (DAM) é a solução aquosa e ácida gerada quando minerais presentes em resíduos de mineração são oxidados em presença de água. (Nota do Tradutor)

Na década de 1960, uma dessas degradações (chuva ácida, N.T.), a deposição ácida na Europa Central e Ocidental e no leste da América do Norte, criada principalmente pelas emissões de SOx e NOx de grandes usinas termelétricas a carvão, mas também por emissões automotivas, atingiu escala semicontinental e até meados da década de 1980 era amplamente visto como o problema ambiental mais premente a ser enfrentado pelos países ricos (Smil 1985, 1997). Uma combinação de ações – a mudança para carvão com baixo teor de enxofre e para gás natural sem enxofre na geração de eletricidade, o uso de gasolina e diesel mais limpos e motores de automóveis mais eficientes e a instalação de dessulfurização de gases de combustão nas principais fontes de poluição – não apenas deteve o processo de acidificação, mas em 1990 o reverteu, e a precipitação na Europa e na América do Norte tornou-se menos ácida (Smil 1997). Mas o problema voltou a ocorrer desde 1990 no leste da Ásia, após o grande aumento da combustão de carvão na China após 1980.

A destruição parcial da camada de ozônio acima da Antártida e do oceano circundante assumiu brevemente o primeiro lugar entre as preocupações ambientais associadas ao uso de energia. A possibilidade de concentrações reduzidas de ozônio estratosférico protegendo o planeta da radiação ultravioleta excessiva foi prevista com precisão em 1974, e o fenômeno foi medido pela primeira vez acima da Antártida em 1985 (Rowland 1989). A perda de ozônio foi causada em grande parte por liberações de clorofluorcarbonos (CFCs, usados principalmente como gases de refrigeração), mas um tratado internacional eficaz, o Protocolo de Montreal, assinado em 1987, e uma mudança para compostos menos nocivos logo aliviou as preocupações (Andersen e Sarma 2002).

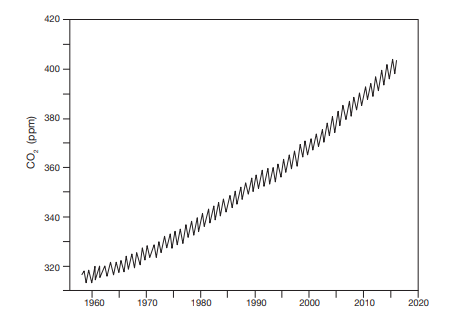

A ameaça ao ozônio estratosférico foi apenas a primeira de várias novas preocupações sobre as consequências globais das mudanças ambientais (Turner et al. 1990; McNeill 2001; Freedman 2014). Preocupações proeminentes vão desde a perda da biodiversidade global até o acúmulo de plástico nos oceanos, mas uma preocupação ambiental global tem sido proeminente desde o final da década de 1980: as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa que tem causado mudanças climáticas relativamente rápidas, sendo as principais o aquecimento troposférico, a acidificação dos oceanos e o aumento do nível do mar. O comportamento dos gases de efeito estufa e sua provável contribuição para o aquecimento foram razoavelmente bem compreendidos no final do século XIX (Smil 1997). O principal contribuinte antropogênico é o CO2, o produto final da combustão eficiente de todos os combustíveis fósseis e de biomassa, e a destruição de florestas (sobretudo nos trópicos úmidos) e pastagens tem sido a segunda fonte mais importante de emissões de CO2 (IPCC 2015).

Desde 1850, quando era de apenas 54 Mt C (multiplicar por 3,667 para converter em CO2), a geração antropogênica global de CO2 vem crescendo exponencialmente com o aumento do consumo de combustíveis fósseis: como já observado, em 1900 havia subido para 534 Mt C e em 2010 ultrapassou 9 Gt C (Boden e Andres 2015). Em 1957, Hans Suess e Roger Revelle concluíram que os seres humanos estão agora realizando um experimento geofísico em grande escala de um tipo que não poderia ter acontecido no passado nem poderá ser reproduzido no futuro. Em apenas alguns séculos, estamos devolvendo à atmosfera e aos oceanos carbono orgânico concentrado que foi armazenado em rochas sedimentares ao longo de centenas de milhões de anos (Revelle e Suess 1957, 19).

As primeiras medições sistemáticas dos níveis crescentes de CO2, organizadas por Charles Keeling (1928-2005), começaram em 1958 perto do cume de Mauna Loa no Havaí e no Pólo Sul (Keeling 1998). As concentrações de Mauna Loa têm sido usadas como o marcador global do aumento do CO2 troposférico: elas atingiram uma média de quase 316 ppm (partes por milhão) em 1959, ultrapassaram 350 ppm em 1988 e foi de 398,55 ppm em 2014 (NOAA 2015; fig. 6.22). Outros gases de efeito estufa são emitidos por atividades humanas em volumes muito menores que o CO2, mas como suas moléculas absorvem relativamente mais da radiação infravermelha de saída (metano absorve 86 vezes mais em 20 anos, óxidos nitrosos 268 vezes mais que CO2), sua contribuição combinada agora é responsável por cerca de 35% da radiação antropogênica.

A posição consensual é que, para evitar as piores consequências do aquecimento global, o aumento da temperatura média deve ser limitado a menos de 2°C, mas isso exigiria uma redução imediata e substancial da queima de combustíveis fósseis e uma rápida transição para fontes de energia não-carbono — um desenvolvimento não impossível, mas altamente improvável, dado o domínio do combustível fóssil no sistema energético global e as enormes necessidades energéticas das sociedades de baixa renda: algumas dessas grandes novas necessidades podem vir da geração de eletricidade renovável, mas não há alternativa em grande escala disponível e em preço acessível para combustíveis de transporte, matérias-primas (amônia, plásticos) ou fundição de minério de ferro.

Gases de efeito estufa e aumento da temperatura troposférica

Em 2014, a taxa global de radiação antropogênica (capacidade dos gases de efeito estufa de afetar o balanço energético do planeta) atingiu 2.936 W/m2, com o CO2 contribuindo com 65% disso (Butler e Montzka 2015). Quanto às fontes, os combustíveis fósseis respondem por mais de 60%, as mudanças no uso da terra (principalmente desmatamento) por 10% e as emissões de metano (principalmente da pecuária) por cerca de 20%. O aumento médio global da temperatura da superfície (dados combinados para oceano e terra) mostra um aumento linear de 0,85°C (0,65-1,06°C) entre 1880 e 2012 (IPCC 2015). As incertezas sobre o nível futuro de emissões globais e a complexidade dos processos e interações atmosféricas, hidrosféricas e biosféricas que regem o ciclo global do carbono tornam impossível construir modelos confiáveis de previsão de aumentos de temperatura e nível do mar para o ano 2100. A última avaliação de consenso mostra que (dependendo em grande parte das taxas de emissões futuras) até o final do século XXI (2081-2100) a temperatura média global será pelo menos 0,3-1,7°C mais alta do que durante 1986-2005, mas que pode aumentar em até 2,6–4,8°C (IPCC 2015).

De qualquer forma, a região do Ártico continuará aquecendo mais rapidamente. Obviamente, taxas mais baixas facilitariam a adaptação, enquanto aumentos maiores colocariam muitos problemas sérios. A multiplicidade de mudanças atribuíveis ao aquecimento global vão desde novos padrões de precipitação, inundações costeiras e mudanças nos limites dos ecossistemas até a disseminação de doenças de clima quente transmitidas por vetores. Mudanças na produtividade das plantas, perda de imóveis próximos à costa, desemprego setorial e migração em grande escala das regiões afetadas seriam as principais consequências econômicas. Não há solução técnica fácil para as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa: para que pudessem ser eficazes, a captura de CO2 do ar ou o armazenamento subterrâneo de CO2, teriam que lidar, a um custo acessível, com mais de 10 Gt CO2/ano. A única abordagem potencialmente bem-sucedida para lidar com essas mudanças seria por meio de uma cooperação internacional sem precedentes. Sem querer, este preocupante desafio também oferece uma motivação fundamental para se construir um novo ponto de partida na gestão dos assuntos humanos.

.

Autor: Vaclav Smil

Tradutor: Fernando Moreno

.

Leia também:

O Precipício: uma resenha arriscada

Resenha do livro “Como evitar um desastre climático”, de Bill Gates

Mais floresta ou mais agro? Por que não os dois? (parte 1)

A economia das mudanças climáticas

Deixe um comentário