Nota do editor: esse texto é uma homenagem aos 27 anos do Plano Real.

Nas aulas de história econômica, aprende-se que o Plano Real foi composto por três fases. De forma imperdoavelmente resumida, foi aprovado, em primeiro lugar, um ajuste orçamentário do qual se seguiu, em março de 1994, o lançamento de uma moeda indexada e, posteriormente, em julho, das âncoras monetária e cambial. À primeira fase, não se costuma dar a mesma ênfase que é dada às demais. Possivelmente, porque a antipática tesoura que o poder público passou pelo orçamento não é tão atraente quanto as outras fases do plano.

Pessoalmente, desconfio, inclusive, de que esta recorrente negligência ao papel do equilíbrio fiscal sobre o programa de estabilização deve-se a uma tola (mas insistente) resistência a imperativos práticos que se impõem. Assim como a estabilidade não teria sido possível sem contas públicas melhor organizadas, o país também não crescerá se não reduzir sua dívida. Após o retumbante sucesso do Real, o governo brasileiro, no lugar de obedecer às suas desconfortáveis restrições fiscais, optou por nada fazer além de substituir as vias pelas quais contornar a escassez.

Apesar da completa reconstrução das bases institucionais sobre as quais a autoridade fiscal mantém assentado o seu padrão monetário, a sua perdulariedade, continua a mesma. A diferença está nos ausentes de quem são expropriados os recursos de que o governo necessita. Até o ciclo reformista de 1994, enxergava-se no banco central e na política monetária uma ferramenta através da qual era possível preencher esta lacuna que separa os infinitos desejos populares de suas possibilidades – estas, diferentemente do que ouço de amigos interessados na teoria monetária moderna, limitadas pela disposição social ao pagamento de tributos. Hoje, em vez de financiar o desbalanço por meio de emissão de papel-moeda, têm sido leiloados títulos de dívida. Em português claro, no lugar de tributar os pobres presentes pela inflação, vem-se tributando os pobres futuros pela falta de serviços públicos a que seus dependentes não terão acesso por falta de recursos.

As dívidas privadas, como se sabe, podem ser resumidas a um sofisticado mecanismo por via do qual pessoas antecipam dinheiro ao trabalho em troca de uma pequena quantia paga ao credor sob a forma de juro. Apesar das similaridades entre as dívidas pública e privada, a razão pela qual o crédito contraído pelo governo estrangula as taxas de crescimento de longo prazo muito mais que o endividamento contratado por particulares reside na sua abrangência. Por maior que seja a quantidade de endividados, a lista de devedores privados é quase obrigatoriamente inferior ao número de credores do poder estatal. Isso ocorre porque as despesas públicas que excedem a capacidade arrecadatória do sistema tributário não resultam da conceitualmente impossível geração estatal de riquezas, mas de transferências de recursos da sociedade que se destinam ao pagamento da diferença entre a nossa vontade de acessar serviços públicos caros e nem tão animado impulso de pagar impostos.

Por alguma razão que eu confesso não saber explicar bem o porquê, não é muito claro para os brasileiros que, quando o Estado se endivida, todos repartimos a conta. No Reino Unido, ao contrário, esta lição parece ter sido assimilada muito rapidamente. Em 1215, John, King of England (aqui, apropriadamente chamado pelos livros de história de “João Sem-Terra” por causa dos territórios que perdeu na Normandia) cedeu às pressões dos nobres e clérigos, que, legitimamente, não apenas exigiam limites muito mais rigorosos sobre o poder de tributar, como ficou disposto no Artigo Doze da Carta Magna, como sobre as absolutamente inadequadas intervenções estatais sobre relações entre particulares. Não coincidentemente, o literato que melhor escreveu uma peça em torno da qual o assunto se desenvolve é William Shakespeare, que, com o mais do que incontestável brilhantismo que o coloca na prateleira dos principais escritores da história, transformou um litígio judicial em um fantástico debate sobre o papel do Estado sobre contratos privados e suas implicações.

No que tange às claras dificuldades enfrentadas por países endividados no âmbito do crescimento, o FMI lançou um excelente paper denominado “Public Debt and Growth” que explica didaticamente quais as consequências práticas do alto grau de endividamento sobre a taxa de crescimento do produto. Com o perdão das simplificações, a atividade econômica é negativamente afetada, em primeiro lugar, pelo aumento do juro de longo prazo; em segundo, pela maior propensão governamental à criação de contribuições deslocadas das melhores práticas internacionais; em terceiro, pela restrição fiscal que desincentiva futuras políticas de estímulo; em quarto, pela pressão inflacionária que compromete a produtividade total dos fatores.

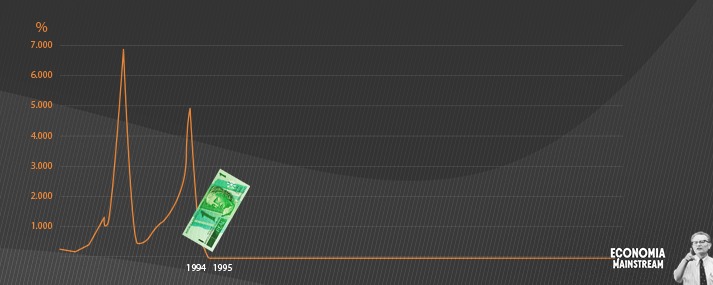

É lamentavelmente comum que se atribua ao Real a responsabilidade pelo baixo crescimento observado nas últimas décadas. Na época de escola, entre outras tantas barbaridades a que prefiro não dar muita atenção, me foi ensinado todo tipo de aberração a esse respeito. Do livro recomendado pela bibliografia da época, aprendi, por exemplo, que o plano que, em um ano, derrubou a inflação de 4922% a.a. para menos de 10% a.a. sem causar recessão enfraqueceu a economia doméstica. A estabilidade, ao contrário, foi o maior marco da história econômica latinoamericana. Foi um evento cujo único paralelo possível talvez tenha sido o programa de estabilização alemão.

O motivo pelo qual este país não cresce não tem qualquer relação com a sua moeda. O nosso atraso deve-se aos desvantajosos termos de troca que nos mantêm incomodamente distantes do futuro; embora os juros sejam alvo de várias definições, a melhor delas é a da qual se deduz o pensamento de Fisher, de acordo com o qual a taxa de preferência temporal pelos bens presentes sobre os futuros corresponde ao valor descontado do amanhã pela nossa impaciência. Se o juro resulta da nossa vontade de antecipar renda ao trabalho, não seria, de jeito algum, incorreto afirmar que a usura protege o futuro do desequilíbrio entre nossa pressa para ser rico e demora para gerar riqueza.

Ao meu juízo, a nossa preferência pela, apesar de efêmera, imediata sensação de opulência em detrimento do conforto de longo prazo, deriva de uma compreensivelmente generalizada percepção de que vivemos no país do futuro. Entre os óbvios e variados problemas desta premissa inquietantemente popular, o mais aflitivo, em minha percepção, é que dela se extrai a falsa hipótese segundo a qual é possível enriquecer sem trabalhar ou produzir; que a mera redistribuição da renda pelo tempo satisfaz a nossa demanda pelas ferramentas por via das quais a sociedade procura acelerar a erradicação da pobreza. O resultado deste pensamento um tanto quanto obtuso, mas de ampla aceitação, pode ser medido pelas dimensões da dívida pública brasileira. Apesar das muitas tentativas de explicar os sintomas da doença, o fato do qual não se pode tergiversar é um só: estamos entre as economias mais endividadas do planeta. No caso de um país cujas dívidas representam uma fração tão expressiva das suas riquezas e da sua poupança, o tempo custa mais caro que em partes onde o futuro é menos incerto.

No meu livro de história que, de tão ruim, tornou-se obrigatório nas escolas, os autores, sem fazer uma única regressão ou isolar uma só variável, sustentam que “o PIB do país demonstra o impacto do Real que, na verdade, enfraqueceu a economia nacional”. Dessa frase tão popular quanto desonesta se segue um não menos cretino recorte da trajetória do crescimento a partir de quando é observada uma tendência ao declínio. Faltou lembrar que a taxa média de expansão do produto não só melhorou em relação aos anos anteriores como, no período em destaque, foi a melhor do continente americano.

A drástica queda da taxa de crescimento a que os autores fazem menção aconteceu em resposta a fortes crises externas – em especial, a que ocorreu na Rússia. Aqueles que responsabilizam o plano pela estagnação não só atendem aos interesses dos verdadeiros culpados pela morosidade com que esta nação cresce, como transmitem a turva sensação de que não existe nada de errado com a economia brasileira; que não crescemos porque, na partida, cometemos algum pecado capital que nos torna impotentes. Embora o sucesso das políticas de crescimento executadas depois das reformas de 1994 dependesse do êxito do Real, o programa visava apenas à estabilidade monetária. E, a despeito das adversidades que se impuseram desde então, a inflação manteve-se sempre tão bem comportada quanto é possível em uma economia que, apesar de melhor organizada, permanece instável.

Apesar da compreensível busca por soluções fáceis, não será uma mudança de padrão monetário ou dos fundamentos que lhe dão suporte que irá transformar este país na potência que tanta gente deseja e imagina. Para a infelicidade dos que evitam o tema, a moeda não tem impacto de longo prazo sobre variáveis reais. O crescimento só será possível na presença de reformas fiscais tão, ou mais, profundas quanto as outras tantas tentativas de ajuste contra as quais os governos brasileiros costumam se opor.

Leia também:

A importância do Plano Real para o combate à miséria

A genialidade do Plano Real

Real e Selic — será que a moeda é fraca por falta de juros?

O que são falhas de governo?

Deixe um comentário